de los antecedentes del matrimonio civil en Panamá (pt. 1)

En marzo de 2023, la Corte Suprema panameña decidió mantener la exclusión de una minoría a un bien público (el matrimonio civil), porque esta no comparte las mismas preferencias íntimas que el 95% restante de la población adulta. Es decir, discriminación institucionalizada. Obviamente hubo personas y agrupaciones que lamentaron la decisión, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA); mientras que organizaciones más conservadoras, como la Iglesia Católica, celebraron la noticia. ¿Por qué la Iglesia festeja la discriminación? ¿Qué fue de la separación Estado Iglesia en Panamá? Karl Marx dijo una vez: «Todos los hechos y personajes de gran importancia en la historia del mundo ocurren, por así decirlo, dos veces. La primera vez como tragedia, la segunda como farsa.» Si analizamos los antecedentes del matrimonio civil en Panamá, veremos que la historia se está repitiendo.

En esta serie de tres entradas, aprenderás sobre la tradición de la Iglesia de oponerse a cualquier cambio en el status quo, especialmente los que traen más inclusión y equidad social. Adicionalmente, conocerás sobre los antecedentes del matrimonio civil en Panamá y todo lo que la Iglesia hizo para impedir su existencia, tal como hizo cuando las mujeres quisieron educarse o cuando abolieron la esclavitud.

Antecedentes del matrimonio civil en Panamá: el Imperio Español

Por si se te olvidó, o, como me pasó a mí que no me lo enseñaron en la escuela, la Iglesia Católica Apostólica Romana era una poderosa organización paraestatal con mucha influencia y alcance en el extinto Imperio Español. En ese entonces la Iglesia incluso tenía licencia para matar, especialmente a los que tenían gustos, pensamientos u opiniones diferentes.

La inexistente separación entre el Estado y la Iglesia, se veía reflejada en las leyes del Imperio Español que, en cuanto al matrimonio, no separaron lo civil del sacramento religioso. Adicionalmente, el Imperio otorgó a la Iglesia los monopolios de: Oficiar matrimonios, anular matrimonios y decidir divorcios. A diferencia de la actualidad, en ese momento las leyes se asentaron en el Derecho Canónico. Es decir, leyes bajadas de algún lugar del cielo, fundamentadas en la Biblia. Por ejemplo, a finales del siglo 18 (1700s), los escribanos (así les llamaban a los notarios en esa época), abogados y jueces menores en el Imperio Español, debían seguir las siguientes instrucciones en cuanto al matrimonio:

Considérase el matrimonio como contrato natural y como sacramento. En quanto á contrato, ya le tuviéron Adan y Eva, instituyéndole Dios en el paraiso, quando les dixo: Crescite & multiplicamini, & replete terram. Genes. cap. 1 v. 28. Y como á tal contrato, le tienen todos sus descendientes, así infieles no bautizados, como los fieles que lo están. El qual fue instituido por dos principales fines; á saber es, ántes que Adan pecara, para que se aumentara el género humano: y despues, quando se elevó a sacramento, para evitar el pecado de fornicación, según San Pablo cap. 7. ad Conrinth, I y la Ley

Es decir que, para la Iglesia Católica Romana, la relación de Adán y Eva fue el primer contrato de la humanidad. Por tanto, todos los humanos que llegaron al mundo después de esa pareja, aún los que nunca supieron de Adán o Eva, están sujetos a ese acuerdo. También podemos apreciar como los españoles condimentaron sus leyes con versículos de la Biblia; indispensables para que los servidores públicos hicieran su trabajo.

De manera adicional, la Iglesia Católica tuvo la cortesía de explicarle a las autoridades civiles del Imperio Español que el matrimonio es un sacramento o instrumento sagrado. Vale la pena mencionar que este sacramento, vigorosamente defendido por la Iglesia, está fundamentado en los «consejos» que dio el apóstol Pablo de Tarso (a.k.a. San Pablo) en la Carta a los Corintios, poco más de 20 años después que murió Jesús. Irónicamente, todavía hoy, 2000 años después, se debaten si Pablo de Tarso estaba casado o no; pero como ese no es el tema de esta entrada volvemos a los antecedentes del matrimonio civil en Panamá.

Irónicamente, en cuanto al pecado de la fornicación, los miembros del clero panameño tropezaban con frecuencia con él. Por ejemplo, en 1758, el obispo panameño Francisco Javier de Luna Victoria, reportó que 5% de los 153 eclesiásticos en Panamá tenían hijos ilegítimos y 34% tenían concubinas públicas. (Jaén S., 1998, p. 409)

Antecedentes del matrimonio civil en Panamá: Siglo 19

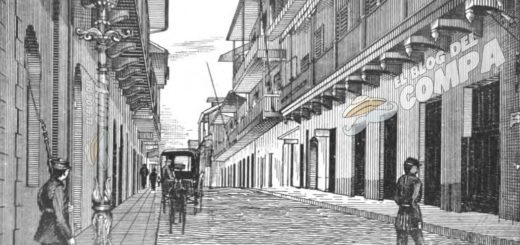

A principios del siglo 19, el Imperio Español recibió varias declaraciones de independencia de parte de sus colonias americanas. Entre éstas, destacamos a Colombia (en ese momento era conocida como Gran Colombia) y Panamá. Si bien la Gran Colombia era libre de la influencia española, su gobierno mantuvo la tradición ibérica de suscribirse políticamente a la Iglesia Católica. No obstante, a mediados del siglo la suscripción cambió.

El 1 de septiembre de 1853, Nueva Granada (nombre antiguo de Colombia) publicó su nueva Constitución y por primera vez separó el Estado de la Iglesia. Este cambio radical fue antecedido por otros más pequeños, pero igualmente importantes, como, por ejemplo: La Ley del 20 junio de 1853. Esta ley permitió a los panameños, mayores de 21 años y panameñas, mayores de 18, disfrutar de un matrimonio civil y si las cosas no funcionaban, divorciarse. De hecho, cuatro meses después de la aprobación de esta Ley, un sacerdote católico llamado Gregorio Luna, fue al juzgado de la ciudad de Panamá con la señorita Tomasa Montes para casarse. De acuerdo con el El Panameño, un periódico de la época, este acto generó un gran escándalo en la provincia y el sacerdote fue suspendido de sus funciones parroquiales.

Los sacerdotes católicos en Panamá durante el siglo 19 (y sus hijos)

¿Será que la Iglesia Católica de esa época sancionó al padre Gregorio por no imitar el comportamiento tradicional del resto del clero? Es decir, fornicar y acumular hijos. Esta característica era tan notoria, que varios de los norteamericanos que pasaron por Panamá en camino hacia California escribieron sobre ella. Por ejemplo, Robert Tomes en su libro de 1855 nos cuenta sobre uno de los padres:

«El aceitoso hombre de Dios·» tiene un rostro reluciente color aceitunado, lustroso cabello negro; el gusto con que fuma su cigarro y la galantería con que aborda a las hermosas muchachas negras de su rebaño, demuestran que no es un santón solitario. De hecho, no hay Don Juan más galante en la parroquia y, a pesar de su celibato, sus hijos superan en número al resto de los parroquianos.

Tomes (1855, p. 147)

Similarmente, Tomes también escribió sobre el sacerdote católico de Taboga:

Murió entre lamentos de todas las mujeres de Taboga y dejó un círculo de niños pequeños que lloraron la pérdida prematura del que fue su padre espiritual y terrenal, aunque no estaba casado.

Tomes, op. cit., p. 194

Paralelamente, Taylor Bayard, otro transeúnte, oriundo de Nueva York, que pasó por Panamá por allá por julio de 1849, nos contó su interacción con el hijo de otro sacerdote católico:

Nos detuvimos en la hacienda de San Pablo, residencia del padre Dutaris, cura de todo el interior. […] Nuestro lanchero conocía a su mujer, y nos presentó como buenos caballeros, procurándonos una cena espléndida… El sacerdote estaba ausente en ese momento, pero su hijo Felipe, un jovenzuelo de doce años, nos ayudó a hacer los honores con una gracia y una compostura maravillosas.

Bayard (1854, p. 19)

Ahora me pregunto, si el hijo de alguno de estos sacerdotes también decidió ser cura, entonces, ¿su progenitor lo llamaría hijo o padre? Digno de estudio. Además, resultaba irónico que la Iglesia considera a todos hijos nacidos fuera del matrimonio como ilegítimos, pero sus integrantes seguían sumando chiquillos ilegítimos a las cifras.

¿Se casaban los panameños de la época?

Ten en consideración que, en esos tiempos, las panameñas no tenían tanta autonomía sobre sus decisiones como en la actualidad; así nos lo deja saber John Harris Forster, un topógrafo que estuvo en Panamá a mediados de 1849:

Los matrimonios se pactan especialmente en el caso de las mujeres a una edad muy temprana. He visto a madres, con uno o más hijos, que sólo tenían uno, quizás dos años en su adolescencia. Recientemente supe de un matrimonio donde la novia sólo tenía 12 años. Bajo este sol las mujeres maduran pronto y se marchitan también pronto. Una mujer de 30 años ya es vieja.

Adicionalmente, en aquel momento el matrimonio era solo para la élite. Así lo documentó Charles Toll Bidwell, un diplomático británico sirvió en Panamá (1865, p. 230):

El matrimonio, también, entre las mujeres de color es la excepción más que la regla; y enseñarles que es lo correcto sobre este este tema es estéril: Si todos los hacen, entonces nadie lo ve mal. —Por qué no te casas? —preguntó una de mis amigas a una joven que tenía dos pequeños a su lado; —Ay, niña —respondió la joven —el matrimonio no es para nosotras las pobres, es todo muy bueno para los blancos, pero apenas nos casamos nuestros maridos dejan de querernos.”

Con base en lo arriba descrito, tenemos evidencia de que la población panameña de la época no optaba por el matrimonio y vivían en concubinato (¿escandaloso?). Incluso, en algunos casos, había familias en condición de poligamia. Al menos así lo puntualizó R.P. Effinger, un joven abogado de Ohio, EE.UU., cuando estuvo en el extinto pueblo de Gorgona en abril de 1849:

Me alojé la mayor parte del tiempo con el alcalde, que tiene cuatro esposas y diecinueve hijos (todos de una de las esposas) y por supuesto es el mejor hombre del pueblo.

Por último, ¿por qué querrían los panameños y panameñas promedio casarse? ¿Qué incentivo tendrían? Si los propios sacerdotes vivían en concubinato. Al respecto, Omar Jaén Suárez (p. 409) escribió:

Aunque las poblaciones panameñas no hayan nunca considerado el concubinato y la ilegitimidad con una rígida austeridad, su práctica por los miembros del clero no las incitaba especialmente al respeto.

Entonces, ¿qué sucedió con los antecedentes del matrimonio civil en Panamá?

Encontrarás la respuesta en la siguiente entrada de esta serie. Por el momento, solo me queda agradecerte por el tiempo y tu atención que le dedicaste a esta publicación.

Referencias consultadas

- (1853, Noviembre, 11). News From Central America [Review of News From Central America]. The New York Herald, p. 6.

- (1853, Octubre, 28). Diario El Panameño, p. 1.

- Andrade Cordoba, B., & Andrade Cordoba, C. S. (2018). Matrimonio civil en Colombia. Nueva Época, 49, 197–218. https://doi.org/10.18041/0124-0013/nueva_epoca.49.2017.3627

- Bidwell, C. T. (1865). The isthmus of panama. Chapman & Hall.

- Coleccion de las leyes I Decretos Espedidos por el Congreso constitucional de la nueva granada en el ano de 1853. (1853). Imp. por Jose Antonio Cualla.

- Camacho, R. S. (1890). Notas de viaje (Colombia y Estados Unidos de América). Camacho Roldan & Tamayo.

- Carreño Tarazona , C. I. . (2021). La ley de los caballos: instrumento de censura y restricción a la prensa política colombiana durante el gobierno Regenerador 1886-1900. Cubun, 1(1), 75–88. https://doi.org/10.24267/cubun.536

- Effinger, R. P., & Fireman, J. R. (2004). R. P. Effinger’s excellent adventure: The unknown letters of a young Ohio lawyer. California History, 82(1), 2-75. https://doi.org/10.2307/25161710

- Forster, J. H. & Weideman C. (1989). John Harris Forster : field notes of a surveyor in Panama and California 1849. Michigan Historical Collections Bentley Historical Library University of Michigan.

- Instrucción Jurídica de Escribanos, Abogados y Jueces Ordinarios de Juzgados Inferiores, publicada en 1799, pp. 75:

- Marx, K. (2012). The eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (Facsimile reprint). Wildside Press.

- Jaén Suárez, O. (1998). La población del Istmo de Panamá: estudio de geohistoria. Ediciones de Cultura Hispanica.

- Taylor, B. & King T. B. (1854). Eldorado or adventures in the path of empire : comprising a voyage to california via panama ; life in san francisco and monterey ; pictures of the gold region and experiences of mexican travel (4th ed.). George P. Putnam & Co. ; Richard Bentley.

- Tomes, R. (1855). Panama in 1855 : an account of the panama rail-road of the cities of panama and aspinwall with sketches of life and character on the isthmus. Harper & Bros.